Der Regenwurm

Der Wurm und seine Behausung

Die Entsehung unserer Landschaft dauerte Millionen von Jahren. Während dieser Zeit wurden die Grundlagen für unsere Böden geschaffen. Die fruchtbarsten entstanden aus Moränenmaterial und Flussablagerungen.

Die Gesteine

Die Gesteine sind das Ausgangsmaterial für die Bodenbildung. Die Vielfalt ihrer Zusammensetzung ermöglichte bei uns vor allem im Mittelland das Entstehen von wertvollem Kulturboden. Durch die in ihm ablaufenden biologischen, chemischen und physikalischen Vorgänge wird er laufend umgeformt.

Der Boden besteht nicht nur aus totem anorganischem Material. Er enthält auch lebende Organismen. Dadurch unterscheidet er sich klar vom Gestein.

Organismen

Bakterien können von einer Schleimschicht umgeben sein. Diese hilft bei der Zersetzung von schwerlösli- chen Eisen- und Phosphorverbindungen. Gewisse Aktinomyzeten erzeugen den charakteristischen Erdgeruch.

Milben,

Die Durchmischung des Bodens wird vorwiegend durch Wühltiere besorgt. Ein Grossteil dieser Arbeit entfällt hierbei auf den Regenwurm.

Der Regenwurm gehört zu den wirbellosen Tieren in die Gattung der Weichtiere.

-

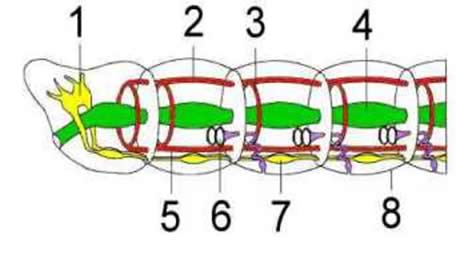

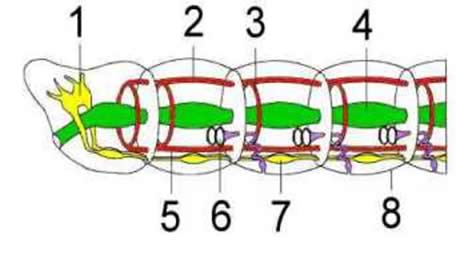

Oberschlundganglion

-

Rückengefäß

-

Ringgefäß

-

Verdauungsorgan

-

Bauchgefäß

-

Ausscheidungsorgan

-

Bauchmark

-

Hautmuskelschlauch

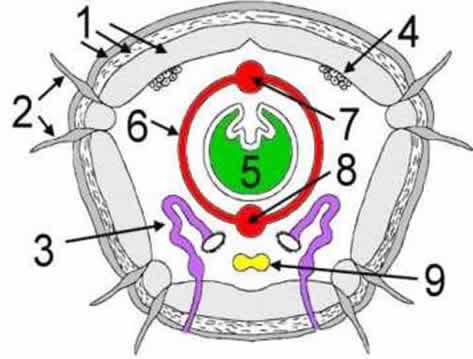

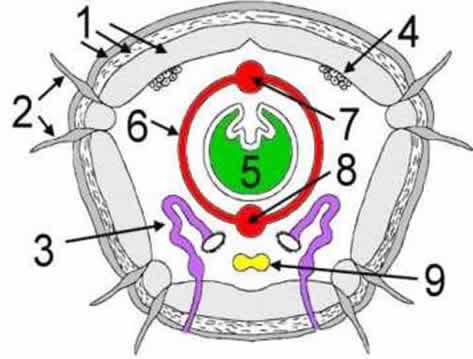

Querschnitt

-

Hautmuskelschlauch

-

Borsten

-

Ausscheidungsgefäss

-

Geschlechtsorgan

-

Verdauungsorgan

-

Ringgefäss

-

Rückengefäss

-

Bauchgefäss

-

Bauchmark

Der Wurm

Unter einem m2 Wiese können je nach Bodenart zwischen 100 und 400 Regenwürmer leben. Bei den Regenwürmern wird in 3 Lebensformen unterschieden. Nahe der Bodenoberfläche leben die kleinen Streuformen. Sie bewohnen den mit organischem Material angereicherten Oberboden in Wiesen- und Waldböden. Typische Vertreter dieser Lebensform sind der Rotwurm und der Kompostwurm. Die kräftigen und grossen tief grabenden Arten legen im Boden annähernd senkrechte Wohnröhren an, beispielsweise der Tauwurm. Der Grauwurm dagegen lebt in trägen Mineralbodenformen.

Beim kriechen machen die Regenwürmer die Muskeln ihrer Körperringe abwechselnd lang und dünn und dann wieder kurz und dick. Weil auf jedem Segment vier kurze Borsten sitzen, die sich am Boden festkrallen, kriecht der Wurm durch das Strecken und Zusammenziehen vorwärts. Der Körper des Regenwurms besteht bis aus 200 Ringen, die man auch Segmente nennt. Der Muskelschlauch besteht aus einem Ringmuskel und einem Längsmuskel.

Beim Eindringen in den Boden benutzt der Regenwurm das zugespitzte und besonders muskulöse Vorderende als Keil und schiebt es zwischen die Erdteilchen. Nach dem Eindringen in die feine Spalte werden die Segmente zusammen gezogen und verdickt, wodurch die Bodenspalte ausgeweitet wird. Dann wird der restliche Wurmkörper durch den erweiterten Gang nachgezogen.

Die Ernährung der Würmer

Zu ihrer Ernährung verwerten die Regenwürmer die Kohlenhydrate und Eiweisse der abgestorbenen Pflanzenreste und die darauf lebenden Mikroorganismen. Zudem werden Bakterien, Algen, Einzeller und Pilzmyzelien oberflächlich rund um die Wohnröhre abgeweidet. Oder beim Durchwühlen des Bodens mit der Erde aufgenommen. Damit die zahnlosen Regenwürmer das organische Material überhaupt fressen können, muss es vorgängig von Pilzen und Bakterien aufgeschlossen werden. Zu diesem Zweck werden Blätter und Ernterückstände in die Wohnröhre eingezogen und im obersten Bereich der Wohnröhre kompostiert. Würmer fressen pro Tag bis zur Hälfte ihres Eigengewichtes.

Im muskulösen, hartwandigen Magen der Regenwürmer werden die angerotteten Pflanzenreste zwischen Mineralteilchen, die mit der Nahrung aufgenommen wurden, zerrieben. Im Darm hilft eine ganze Palette von Enzymen und Mikroorganismen den Nahrungsbrei aufzuschliessen und zu verdauen. Im Regenwurmkot ist ein Grossteil der Nährstoffe die mit der Nahrung aufgenommen wurden, noch vorhanden. Durch das mehrmalige Fressen und Ausscheiden sogar in noch konzentrierter Form als im umliegenden Boden. So enthält Regenwurmkot im Vergleich zur Umgebungserde durchschnittlich 5-mal mehr Pflanzenverfügbaren Stickstoff, 7-mal mehr Phosphor und 11-mal mehr Kalium.

Der Einfluss der Temperatur auf die Würmer

Regenwürmer sind wechselwarme Tiere, d. h. ihre Körpertemperatur passt sich der Umgebung an. Ist es warm, sind sie lebendiger und schneller in ihren Bewegungen. Ist es dagegen kalt, werden ihre Bewegungen langsamer und ihre Körperfunktionen auf ein Minimum reduziert. Die Abhängigkeit von der Aussentemperatur hat Konsequenzen für den Lebensrhythmus dieser Tiere. Sowohl im Winter bei niedrigen Temperaturen, als auch im Sommer bei zu hohen Temperaturen lassen sich zwei Zeiten der eingeschränkten Lebenstätigkeit erkennen. Während dieser Zeit wird die Nahrungsaufnahme eingestellt. Der Darm wird vollständig entleert und damit die Höhlenwandung austapeziert. Danach gehen die Würmer in das Knotenstadium über. Der Körper wird in 2 bis 3 Spiralen übereinander gelegt und das Vorderende in der Mitte von oben nach unten hineingesteckt. Im Anschluss versinken sie in einem tiefen Starrezustand. So können sie lange Wintermonate und starke Hitze- und Trockenperioden überstehen. Sie verlieren dabei aber bis zu 50 % ihres Gewichtes. Ab 80 % Gewichtsverlust tritt jedoch der Tod ein.

Pflege der Würmer

Geben wir den Bodelebewesen die Nahrung die sie gebrauchen und helfen ihnen ihre Behausung aufrecht zu erhalten. Mit Gründüngung in unseren Gartenbeeten am Ende der Vegetation. Mit Mulchen und abdecken von leeren Flächen während der Pflanzzeit. Mit verschiedenen Materialien wie Rasenschnitt, Salatblätter oder solchen die uns im Garten sowieso zur Verfügung stehen. So leisten wir einen kleinen Beitrag diesen so wertvollen Erdbewohner zu hegen und zu pflegen.

Die Vorteile

1. Biologisch gelockerter Boden mit besonderen Qualitäten

Dieser biologisch umgesetzte Boden hat wesentlich andere Qualitäten als mechanisch gelockerter Boden: Regenwurmkot behält selbst bei intensiven Regenfällen seine Form und zerfällt nicht so leicht zu Schlamm. Alle Pflanzennährstoffe liegen darin in erhöhter Konzentration vor. Das Einarbeiten und Verdauen der abgestorbenen Pflanzenreste reduziert die Zahl der Schadpilze stark und schafft günstige Bedingungen für die zersetzenden und mineral-isierenden Mikroorganismen.

2. Beitrag zur natürlichen Stickstoffversorgung

Ihr Kot ist mit Stickstoff angereichert und in ihren Wohnröhren leben rund 40% der Stickstoff bindenden Mikroorganismen. Die toten Würmer erbringen immer noch einen Beitrag zur natürlichen Bodenfruchtbarkeit, denn ein toter Regenwurm enthält bis zu 10 mg Stickstoff. Auf einer Wiese mit einem Bestand von 400 Tieren pro m2 ergibt sich - unter der Annahme, dass 75% der Würmer nicht älter als ein Jahr werden - eine Freisetzung von 30 kg Stickstoff pro ha und Jahr. Diese Menge entspricht ungefähr dem Stickstoff-Eintrag über die Luft

3. Biologische Schädlingsbekämpfung im Obstbau

Bei genügend grossem Bestand arbeiten Regenwürmer in Obstanlagen den grössten Teil des Falllaubes in den Boden ein und eliminieren damit beispielsweise überwinternde Sporen des Apfelschorfs oder die Apfelblatt-Miniermotten. So wird eine Neuinfektion mit Apfelschorf im Frühling dadurch stark reduziert oder gar verhindert, die Apfelblatt-Miniermotten erreichen die Schadensschwelle gar nicht erst. Damit das Potential der Regenwürmer jedoch genutzt werden kann, dürfen keine für den Regenwurm schädlichen Kupferpräparate als Fungizide eingesetzt werden.

4. Wurzelwachstum und Regenwurmgänge

Regenwurmgänge sind durchgehende Röhren von der Bodenoberfläche bis in Tiefen von 2 m. Sie lockern, durchlüften und drainieren den Boden und werden von Pflanzenwurzeln bevorzugt als Wachstumskanäle verwendet. Die mit Wurmkot ausgekleideten Wohnröhren fördern das Wachstum der für die Nährstoffaufnahme verantwortlichen Feinwurzeln. Mehrfach wurde in regenwurmreichen Böden die Ausbildung grösserer Wurzelwerke beobachtet, was den Pflanzen eine bessere Wasser- und Nährstoffversorqung ermöglicht. Die Regenwurmgänge verbessern auch die Sauerstoffversorqung im Boden und erleichtern den Pflanzenwurzeln das Eindringen in tiefere, feuchtere Bodenschichten.

Fazit:

Je besser wir die Vorgänge im Boden verstehen, desto besser sind wir in der Lage, den Boden richtig zu behandeln. Der Boden – das Haus der Tiere.

Hinweise zur zitierten Literatur:

Vortrag Gartenbau Abschlussarbeit: Heidi Schibli

Bodenkunde aus: Leitfaden für Landwirtschaftliche Fachschulen und die Praxis, von F. Jäggi, O. J. Furrer, W. Jäggli Verlag Wirz Aarau.

Der Regenwurm im Garten von Walter Buch, Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co. Stuttgart.

Der Regenwurm von Fredy Vetter, Verlag Zentrum für angewandte Ökologie Schattweid, Wolhusen. WWW.